【理学療法士がやさしく解説】反張膝(はんちょうひざ)とは?

ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)

脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。

🦵反張膝(はんちょうひざ)とは?

こんにちは。

自費リハビリ施設 マヒリハ 理学療法士の野村です。

脳梗塞や脳出血のあと、

「歩いていると膝が後ろに反ってしまう」

「立つと膝がカクッとなる感じがある」

このようなご相談をいただくことがあります。

この状態は 「反張膝(はんちょうひざ)」 と呼ばれ、

歩きづらさや転びやすさにつながることがあるため、早めの確認が大切です。

この記事では、

・反張膝とはどんな状態か

・なぜ脳卒中後に起こりやすいのか

・放置するとどんな影響があるのか

を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

反張膝とは?

反張膝とは、

膝が伸びすぎてしまい、本来の動く範囲を超えて後ろに反ってしまう状態 のことです。

特に歩いている時、

足を地面についた瞬間(体重を支える場面)に起こりやすく、

横から見ると膝が「逆くの字」のように見えることがあります。

一見、

「しっかり伸びて立てている」ように見えることもありますが、

実際には膝の安定性が低下している場合があります。

🧐なぜ反張膝は起こるの?

― 膝だけの問題ではありません ―

反張膝は、 膝そのものだけが原因ではない ことが多いです。

脳梗塞後の体の変化が、いくつか重なって起こります。

よく見られる要因

① 太ももの筋力低下

膝をコントロールする筋肉(太もも前後)が弱くなると、

膝をちょうどよい位置で止めることが難しくなります。

② 足首がうまく動かない

つま先が上がりにくい状態があると、

地面からの力が膝を後ろに押しやすくなります。

③ 感覚の分かりづらさ

「どのくらい体重が乗っているか」

「膝が今どの位置にあるか」

が分かりにくくなり、無意識に膝を伸ばしすぎてしまうことがあります。

④ 麻痺側をかばう動きの積み重ね

安全に歩こうとする結果、

知らず知らずのうちに膝へ負担が集中することもあります。

😱反張膝を放置するとどうなる?

反張膝をそのままにしていると、次のような影響が出ることがあります。

① 転びやすくなる

膝が安定しないため、

立っている時や方向転換の際にバランスを崩しやすくなります。

② 膝の痛み・違和感が出やすくなる

膝の関節や靭帯に、

本来とは違う方向から力がかかり続けることで、

痛みや違和感につながることがあります。

③ 歩くのが疲れやすくなる

反張膝の歩き方は、

体に余計な力を使いやすく、

腰や股関節にも負担がかかりやすくなります。

まとめ:違和感があれば、早めのチェックを

反張膝は、

・膝の裏がつっぱる

・歩くと膝がカクッとする

・長く歩くと疲れやすい

といった、 小さなサイン から始まることも少なくありません。

「年のせいかな」「仕方ないかな」と我慢せず、

理学療法士などの専門家に一度、歩き方を見てもらうことで、

改善のヒントが見つかる場合があります。

マヒリハでは

マヒリハでは、

・歩行の様子を丁寧に評価

・反張膝が起こる理由を分かりやすく説明

・その方の体に合ったリハビリや自主練習の提案

を行っています。

「今より少しでも楽に歩きたい」

「転ばずに生活を続けたい」

そう思われている方は、お気軽にご相談ください。

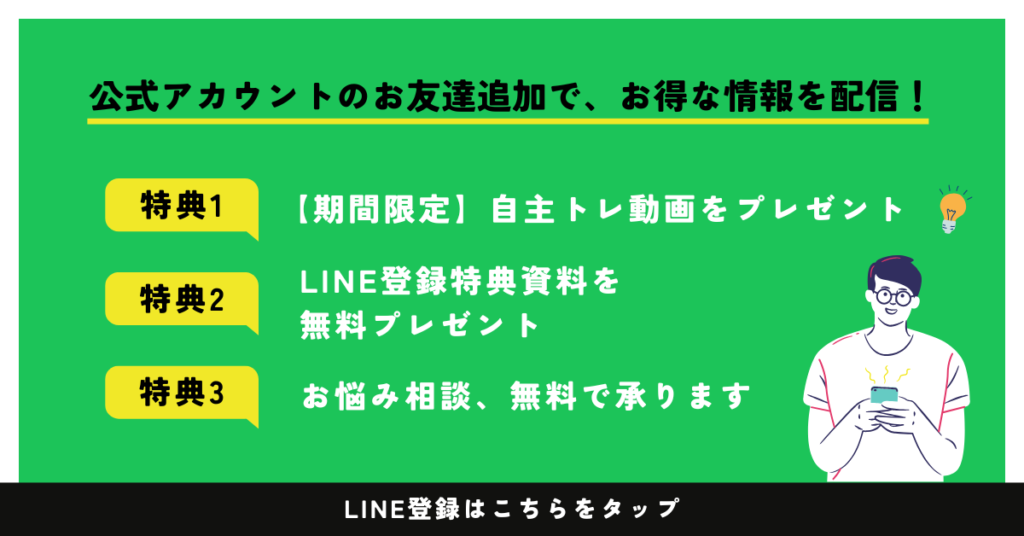

ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ

| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |

|---|---|

| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |

| 電話番号 | 04-7197-5090 |

| 定休日 | 日、金、祝 |