【認定理学療法士監修】🧠「覚えられない」は脳のSOSかも?

ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)

脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。

🧠「覚えられない」は脳のSOSかも?

〜脳卒中後の“記憶障害”と向き合うということ〜

こんにちは!マヒリハの岡田です🌞

脳卒中を経験された方の中には、

「身体の麻痺」だけでなく、「心や思考の動き」にも変化を感じる方が多くいらっしゃいます。

中でもよく見られるのが――

🧩 記憶障害(きおくしょうがい)。

「昨日何を食べたか思い出せない」

「大事な約束を忘れてしまう」

「同じことを何度も聞いてしまう」

そんな“日常の小さなズレ”が、実は脳の障害からくるものかもしれません。

今日は、脳卒中後によく見られる高次脳機能障害の一つ「記憶障害」について、リハビリ専門の視点からお話ししていきます。

🧩 そもそも「高次脳機能障害」とは?

高次脳機能障害とは、

脳の一部が損傷したことで「言葉」「記憶」「注意」「感情」などの“考える力”に影響が出る状態を指します。

外見からは分かりづらいのに、

日常生活に深く影響する――

それがこの障害の難しいところです。

脳卒中後によく見られるのは、

-

注意障害(集中が続かない)

-

失語症(言葉が出ない・理解できない)

-

そして「記憶障害」

特に記憶障害は、退院後の生活を左右する大きな要因になります。

🧠 記憶障害にはいくつもの「タイプ」があります

記憶と一口に言っても、実は種類があります。

そして障害されるタイプによって、日常で現れる症状も違います。

🟡 短期記憶障害

ごく最近の出来事を覚えられなくなる状態。

📍「昨日の夕食を思い出せない」「今話した内容をすぐ忘れる」など。

🟢 長期記憶障害

昔の出来事や経験が抜け落ちるタイプ。

📍「子どもの頃の思い出が思い出せない」「過去の職歴を忘れている」など。

🔵 エピソード記憶障害

自分が体験した出来事(エピソード)を思い出せない。

📍「さっき薬を飲んだか覚えていない」「昨日誰に会ったか思い出せない」

🟣 意味記憶障害

言葉や物の“意味”を忘れてしまう。

📍「ペンって何に使うんだっけ?」「日本の首都は…どこだっけ?」など。

🟠 手続き記憶障害

体で覚えていた動作を忘れてしまう。

📍「自転車の乗り方」「箸の使い方」「パソコン操作」などが分からなくなる。

🧭 「鍛える」よりも「整える」リハビリを

記憶は筋肉のように鍛えられるものではありません。

しかし、“思い出す手がかり”を整えることで、

「できることを取り戻す」ことは可能です。

ここでは、マヒリハで実践している代表的な4つのアプローチをご紹介します👇

① 環境を整える(環境調整)

暮らしの中で、記憶に頼らず生活できる仕組みを作ります。

-

棚にラベルを貼る

-

やることリストを壁に貼る

-

チェックしたらシールで「できた」を見える化

📍「思い出す」より「見えるようにする」ことが大切です。

② 学び方を変える(エラーレス学習)

「間違えて覚える」ことを避け、最初から正しい手順を繰り返す方法です。

🔹失敗体験を積み重ねない

🔹「成功体験」を記憶に残す

たとえば、服を着る順番を写真付きで貼っておく。

毎回同じ方法で練習することで、体が覚えていきます。

③ 代わりの手段を使う(代償手段)

人の記憶を“道具”でサポートする方法です。

🗓 外的補助手段:メモ・カレンダー・スマホのアラームなど

🧠 内的補助手段:「桜木さん→桜の木」など、語呂合わせで覚える工夫

大切なのは「本人が使い続けられるかどうか」。

マヒリハでは、使いこなせるまで伴走します。

④ 仲間と学ぶ(グループ練習)

記憶障害の方は、「できない自分」に落ち込んでしまうことも。

そんな時、同じ悩みを持つ仲間と話すことで前向きになれることがあります。

✅ 情報交換

✅ 代償手段の練習

✅ 安心できるコミュニティづくり

「自分だけじゃない」と思えることが、回復の大きな一歩になります。

🌈 まとめ:「忘れる」を責めず、「支える」仕組みを

記憶障害は、「努力が足りない」から起きるものではありません。

脳がダメージを受けたことで、情報の“保管庫”や“引き出し”の動きが変わってしまっているだけです。

だからこそ必要なのは、

❌ 記憶力を責めることではなく、

⭕ 思い出せる仕組みを整えること。

マヒリハでは、

🧩 高次脳機能障害に特化したリハビリプログラム

🧠 記憶をサポートする環境整備

👨👩👧 ご家族への対応アドバイス

を通して、“記憶とともに生きる力”を取り戻すお手伝いをしています。

📞 「最近、忘れっぽくなった気がする…」

📩 「家族の対応に悩んでいる」

そんな方は、ぜひお気軽にマヒリハまでご相談ください。

あなたとご家族が、もう一度「安心して笑顔で暮らせる日常」を取り戻せるよう、全力でサポートいたします🌿

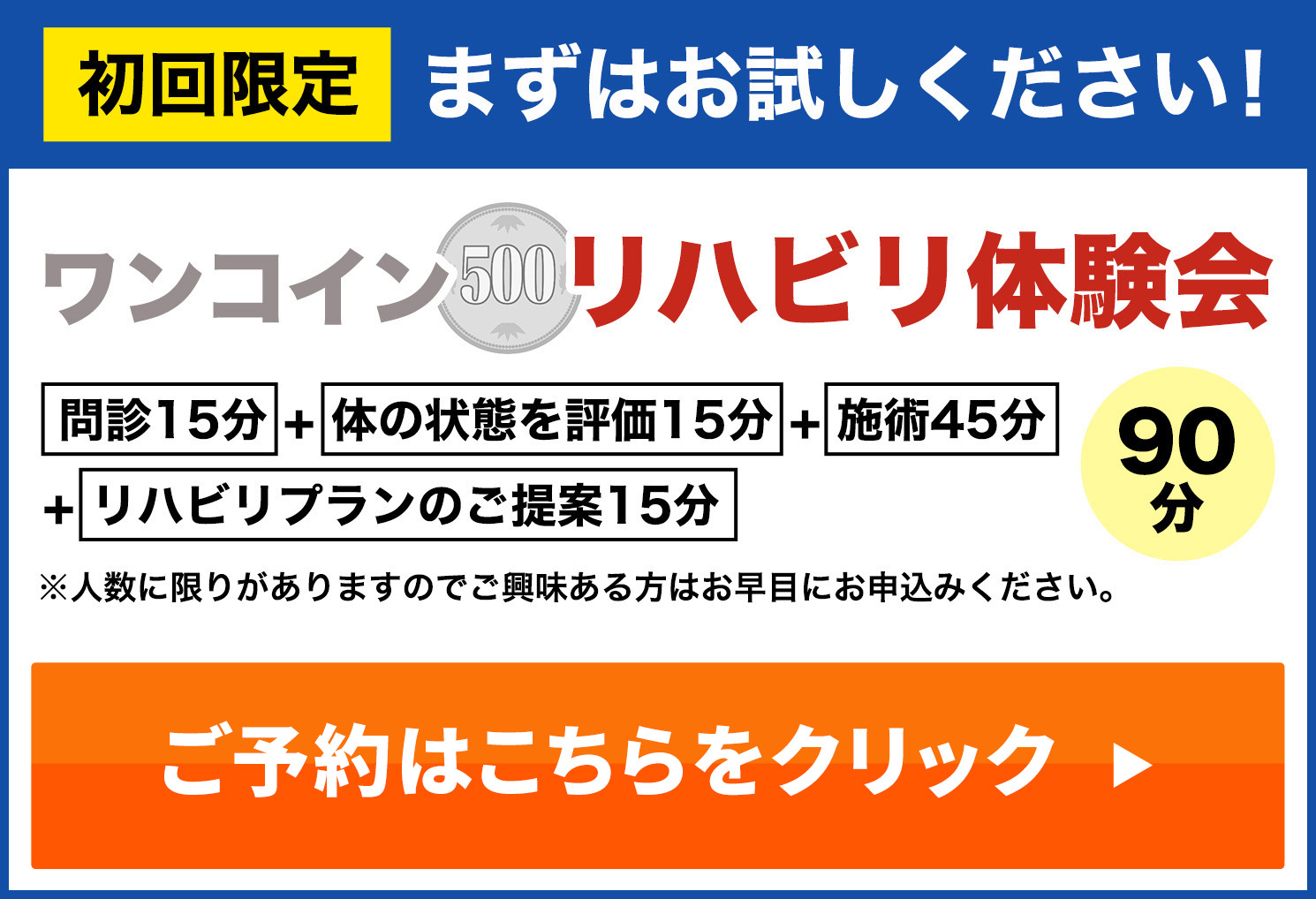

ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ

| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |

|---|---|

| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |

| 電話番号 | 04-7197-5090 |

| 定休日 | 日、金、祝 |