【認定理学療法士監修】「退院したあとが本当のスタートライン」

ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)

脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。

🧠「退院したあとが本当のスタートライン」

〜脳梗塞・脳出血の後遺症と“退院後リハビリ”の真実〜

こんにちは!

マヒリハの原田です😊

今日は少しだけ真面目に、でも“現場の声”を交えながらお話しさせてください。

病院でのリハビリを終え、「さぁ退院!」となったあと…

実は、本当の意味でのリハビリはそこから始まることをご存じでしょうか?

🧩 脳卒中の後遺症とは?

脳梗塞や脳出血など、いわゆる“脳卒中”は、

介護が必要になる原因の第2位に挙げられる疾患です。

発症すると、

-

手足が動かしづらくなる「麻痺」

-

言葉が出にくい「失語症」

-

食べ物を飲み込みにくい「嚥下障害」

-

思考や記憶の低下を伴う「高次脳機能障害」

などが現れます。

特に「手足の麻痺」は、ほとんどの方が向き合う課題です。

「リハビリしてるのに、まだ動かない…」

そう感じている方も多いと思います。

でもそれは、“治っていない”のではなく、まだ回路がつながっていないだけなんです。

⚙️ 脳の“再配線”は続いている

脳には「可塑性(かそせい)」と呼ばれる再生能力があります。

これは、損傷を受けた脳の代わりに、別の神経細胞がその役割を担おうとする力のこと。

つまり、リハビリを通して“新しい動かし方”を脳が学んでいくのです。

でも、その学習には条件があります。

それが――

🟢 “反復”と“適切な刺激”

ただ筋トレを繰り返すだけでは、脳は学びません。

「どの筋肉を、どんな順番で、どんな力で使うのか」

これを意識して練習していく必要があります。

🏠 退院後リハビリの落とし穴

退院直後のリハビリでは、よくある“あるある”が発生します。

それは…

👉 「得意な筋肉ばかり使ってしまう」こと。

片麻痺の方だと、無意識に“動かしやすい方”ばかり使い、

“動かしづらい筋肉”がますます眠ってしまいます。

結果、

-

歩くときに片足が引っかかる

-

肩や腰が痛くなる

-

姿勢がどんどん崩れていく

という悪循環に。

退院後は「自由度が高い=癖も強まりやすい」時期です。

この時期に正しく修正していくことが、将来の動き方を決める分岐点になります。

💡 マヒリハが大切にしていること

マヒリハでは、ただ“動かすリハビリ”ではなく、

「脳に正しい動きを教え直すリハビリ」を行っています。

✔ 麻痺した側の筋肉を“どう再教育するか”

✔ どの順番でどの筋肉を働かせるか

✔ 家ではどんな工夫をすればいいか

これらを個々の生活に合わせて設計します。

全国でもわずか 1.4%しかいない認定理学療法士 が、

あなたの体を分析し、最適なプランを立てていきます。

✨ 最後に

脳卒中のリハビリは「治る/治らない」ではなく、

“動きを取り戻していく旅”です。

焦らず、でも諦めず、

あなたの体と“もう一度仲良くなる時間”を、

私たちは全力でサポートします。

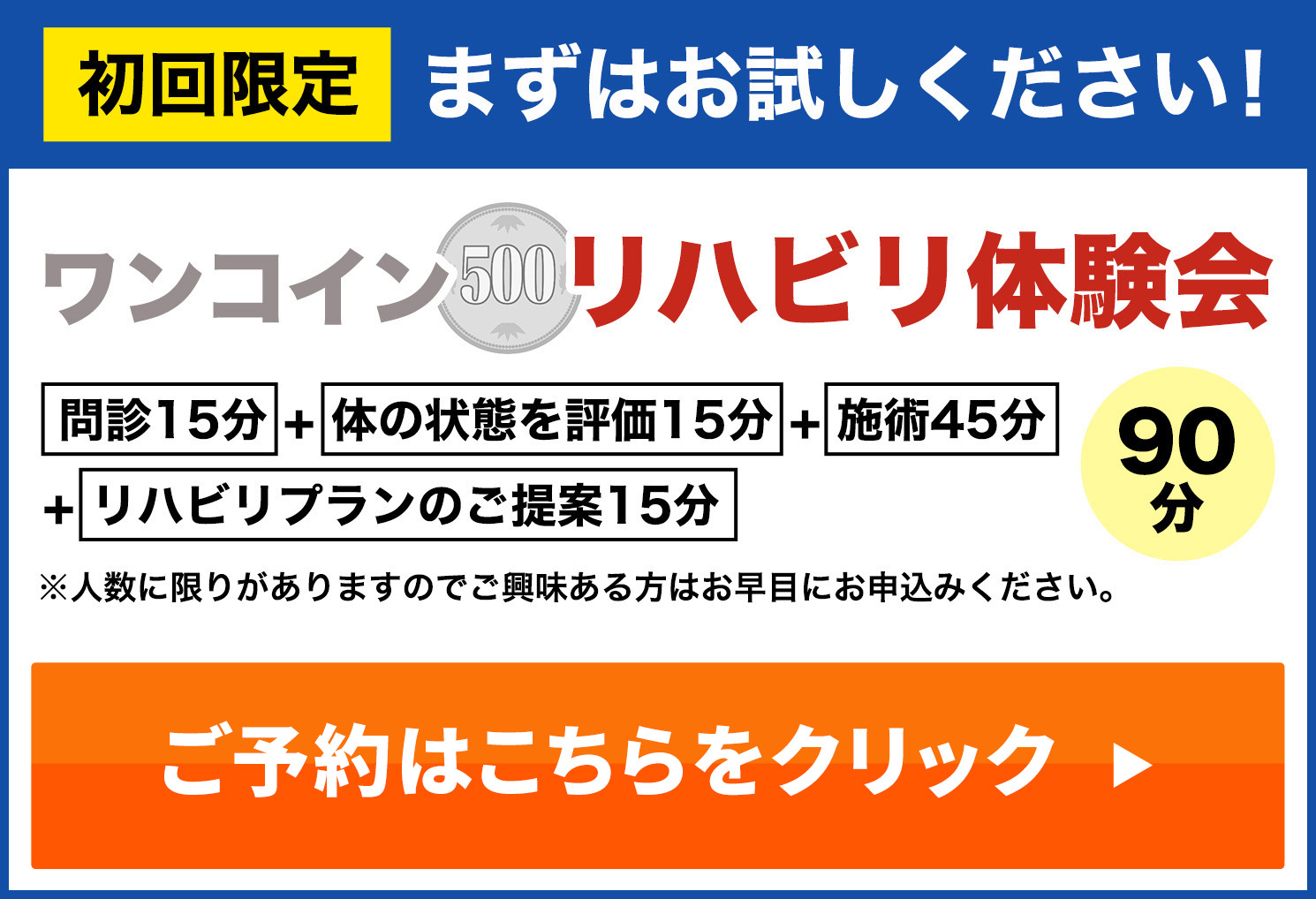

まずは、自分の「今の状態」を知ることが第一歩です。

気になる方は、いつでもお気軽にご相談くださいね。

ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ

| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |

|---|---|

| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |

| 電話番号 | 04-7197-5090 |

| 定休日 | 日、金、祝 |