【認定理学療法士監修】遺伝性脊髄小脳変性症について

ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)

脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。

こんにちは!マヒリハの岡田です!

今回は、「遺伝性脊髄小脳変性症(SCD)」について、できるだけわかりやすく解説していきます。

「遺伝ってどういうこと?」

「家族に同じ病気の人がいるけど、自分や子どもにも関係あるの?」

そんな不安を抱える方やご家族の方にとって、この情報が少しでも安心や理解の助けになれば幸いです。

脊髄小脳変性症とは?

「脊髄小脳変性症(SCD:Spinocerebellar Degeneration)」とは、小脳や脊髄の神経細胞が少しずつ障害されていく病気です。

主な症状は、「ふらつき(運動失調)」「ろれつが回らない」「手足の震え」「バランスがとれない」など。徐々に進行するのが特徴です。

この病気の中でも、遺伝子の異常によって親から子へと受け継がれるタイプを、 「遺伝性脊髄小脳変性症」 と呼びます。

遺伝のパターンは2種類

遺伝性SCDは、大きく次の2つの遺伝形式に分けられます。

【1】常染色体優性遺伝型(AD-SCA)

親のどちらかが変異遺伝子を持っていれば発症するタイプで、子どもに受け継がれる確率は50%とされています。

多くは30~50代の成人期に症状が現れます。

主なタイプと特徴

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| SCA1 | 運動失調に加え、錐体路障害や眼球運動の異常が見られる |

| SCA2 | 眼球運動がゆっくり、手足の震えや認知機能障害が出ることも |

| SCA3(マシャド・ジョセフ病) | 世界で最も多い。運動・感覚・視覚など多彩な症状が混在 |

| SCA6 | 比較的ゆっくり進行。小脳性運動失調が中心 |

| SCA7 | 初期から視力障害(網膜変性)が現れるのが特徴 |

【2】常染色体劣性遺伝型(AR-SCA)

両親がともに保因者である場合に、子どもに25%の確率で発症します。

主に小児期〜思春期に発症し、全身的な症状を伴うことが多いです。

主なタイプと特徴

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| フリードライヒ運動失調症(FRDA) | 思春期に発症。心筋症や糖尿病、背骨の変形を伴うことが多い |

| AOA(眼球運動失行を伴う運動失調症) | 眼球が思うように動かせず、血液検査で低アルブミンなどが見られる |

| CTX(脳腱黄色腫症) | 胆汁酸代謝異常。副腎・腱に黄色い腫瘍ができるが、早期発見で治療可能な場合も |

診断方法

早期診断は将来の選択肢を広げます。以下のステップで診断が進められます:

-

家族歴の確認(親族に同様の症状がないか)

-

神経学的検査(バランス・運動・感覚など)

-

MRI検査(小脳・脊髄の萎縮を確認)

-

遺伝子検査(確定診断・サブタイプの特定)

現在の治療とサポート

現在、 根本的な治療法(完治)はまだ確立されていません 。しかし、以下の対症療法によって進行を緩やかにしたり、日常生活の質を高めたりすることが可能です。

-

薬物療法(筋肉の緊張・ふるえ・けいれんなどの軽減)

-

リハビリテーション(理学療法・作業療法・言語療法など)

-

心理的・社会的支援(患者本人と家族両方へのサポート)

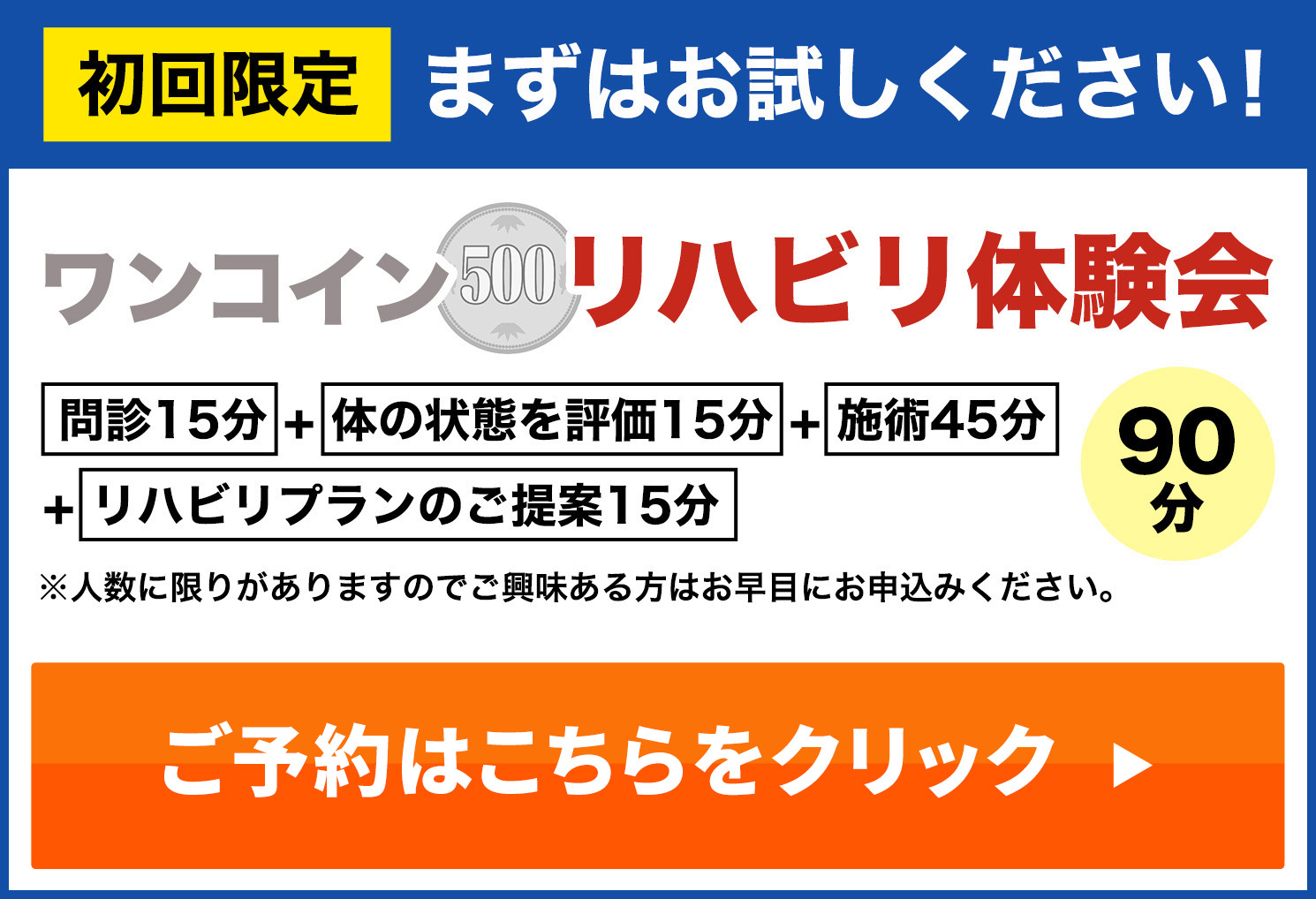

当院でも、「自分らしく動く」ための個別リハビリプランをご提案しています。

未来に向けての研究と希望

遺伝性SCDに対する遺伝子治療やRNA干渉療法などの研究が世界中で進行中です。

臨床試験も始まっており、正確な診断と情報提供によって、将来の治療や生活支援の選択肢が大きく広がっていくことが期待されています。

まとめ

遺伝性脊髄小脳変性症は、まだ分からないことも多い病気ですが、「正しい情報を知ること」、そして「あきらめずに支え合うこと」が回復のカギです。

マヒリハでは、認定理学療法士や鍼灸師、栄養指導を含むチームで、症状の緩和と生活の質の向上をサポートしています。

お一人で抱えず、ぜひ一度ご相談ください。

ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ

| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |

|---|---|

| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |

| 電話番号 | 04-7197-5090 |

| 定休日 | 日、金、祝 |