【認定理学療法士監修】🧠手の回復が遅く感じる理由とは?

ブログ監修者

脳梗塞Labo マヒリハ 柏の葉店店長 原田 涼平理学療法士 認定理学療法士(脳卒中)

脳梗塞Laboマヒリハ柏の葉店店長の原田です。地域でお困りになっている方や不安を感じている方を一人でも多く救えるよう、保険外だからこそできる量と質を担保したリハビリを行っております。リハビリをご希望の方はお気軽にご連絡ください。

🧠手の回復が遅く感じる理由とは?

こんにちは!

マヒリハの原田です🌞

リハビリをしている中で、

「足は少しずつ動くようになってきたけど、手はなかなか動かない…」

という声をよく耳にします。

実はこれ、気のせいではありません。

手が回復しづらいのには、きちんとした理由があるんです。

💡なぜ手の回復は遅く感じるのか?

① 損傷部位の影響が大きい

脳卒中の多くは「中大脳動脈(MCA)」という血管の領域で起こります。

この部分は脳の広い範囲をカバーしており、手や腕を動かすための領域も含まれています。

特に、指や手首を動かす部分は脳の中でも非常に繊細で、ちょっとした損傷でも動きに大きな影響が出やすいのです。

そのため、手指は足よりも「神経の再構築(可塑性)」に時間がかかる傾向があります。

② 「使う脳の面積」が違う!

脳には「運動野」という運動を司るエリアがありますが、

そこでは手や顔に広い面積が割り当てられています。

つまり、私たちは歩くよりも、

“手を使って物をつかむ・操作する”方が、はるかに複雑な脳活動をしているのです。

たとえばコップを取って口元に運ぶだけでも…

-

肩で空間上に腕を持ち上げる

-

肘で距離を調整する

-

前腕を回して角度を合わせる

-

指を形づくってコップを包み込む

-

力加減を調整して落とさないようにする

…という多段階の運動を、すべて瞬時に行っています☕️

③ 回復の「見え方」が違う

下肢は「立てた」「歩けた」など、

変化が目に見えてわかりやすいです。

一方で、上肢は「少し指が動いた」「力が入りやすくなった」など、

成果が数ミリ単位の変化で現れることも多いです。

だからこそ、同じように頑張っていても

「手は全然良くならない」と感じやすいのです。

🔍じゃあ、どうすればいいの?

上肢のリハビリでは、「動きの質」を上げる練習が鍵になります。

単に「動かす」だけでなく、

-

関節のつながりを意識する

-

力を抜くタイミングをつかむ

-

正しい感覚入力を増やす

といった地道な取り組みが、

少しずつ大きな変化を生み出していきます。

時間はかかりますが、脳は経験を通じて何度でも学び直せる臓器です。

焦らず、一歩ずつ一緒に歩んでいきましょう💪✨

🌿まとめ

-

手は足よりも脳の広い範囲を使う繊細な動き

-

損傷部位が広く、回復に時間がかかる

-

変化が小さいため、実感しづらい

-

地道な練習が「脳の再学習」を促す

手のリハビリは時間も根気も必要ですが、

「変わらないように見えて、確実に変わっている」ことが多いです。

もしご自身の手の回復に不安を感じている方は、

いつでもマヒリハにご相談ください。

あなたの手の“今”に合った最適な方法を、一緒に考えていきましょう🫱✨

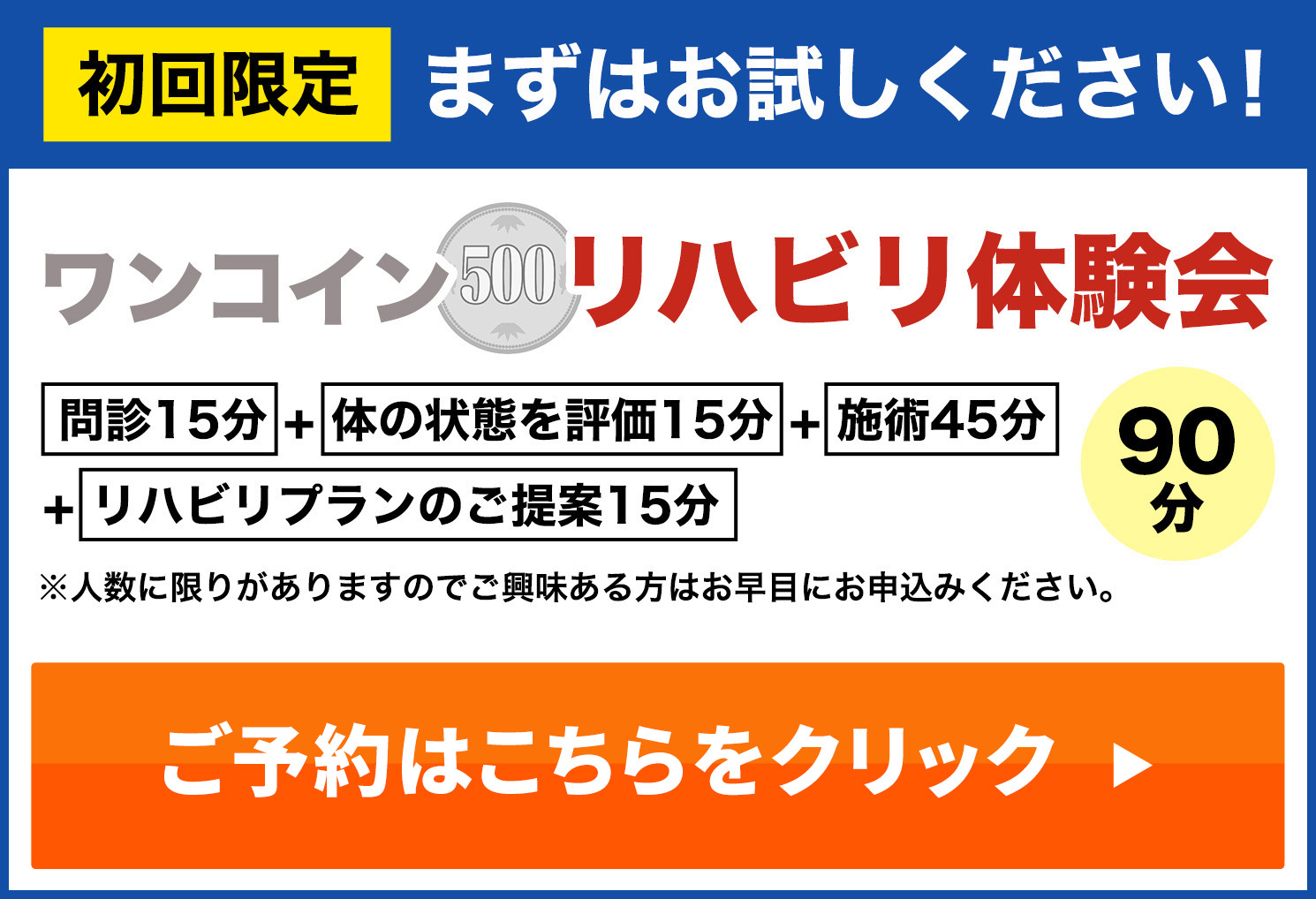

ご予約はお電話、LINE、予約フォームからどうぞ

| 所在地 | 〒277-0871 千葉県柏市若柴226-42 中央144街区2 KOIL GARDEN 2F Google Map |

|---|---|

| 受付時間 | 月、火、水、木、土9:30~18:30 |

| 電話番号 | 04-7197-5090 |

| 定休日 | 日、金、祝 |